L’intervista che ho fatto ad Angelo Valente nel 2015 per un progetto editoriale che non ha mai visto la luce. Ha parole vecchie e stanche, oggi. All’epoca non lo erano. Facevano parte di un’idea di personaggi e giornalismo che avevamo, o forse sognavamo.

Milano, a due passi da S. Babila. Uffici vomitano giacche e tailleur affamati che assaltano Break, McDonald’s o Lounge Cafè. Seguo a fatica Angelo tra la folla. Cammina, schiva, ahia. Rallenta.

– Problemi? – chiedo.

– La signora con la borsa, m’ha fatto malissimo.

– Ma i pugili non dovrebbero essere ferro e acciaio, sangue e passione…?

– Che stronza, proprio sul ginocchio.

Ristorante.

Saluti a tutti, due parole al cameriere, qualche stretta di mano tra clienti. Lo seguo lievemente in imbarazzo a un tavolino appartato. Chiacchieriamo. All’arrivo delle ordinazioni – un po’ di carne e una coca zero – noto come apre la lattina: una contrazione del pugno secca, immediata. Psht. Da come un uomo muove le mani capisci tante cose. Angelo viene dalla periferia; famiglia umile, poca voglia di studiare, compagnie sbagliate, un padre autoritario.

– Però sapevo che sarebbe andata bene. Me la sarei cavata in qualche modo. Anche quando la maestra diceva che non avrei concluso niente, mio padre s’incazzava che non studiavo e mia madre si preoccupava… ero sereno. Ho mollato scuola presto, fatto diecimila lavori, ma tranquillo.

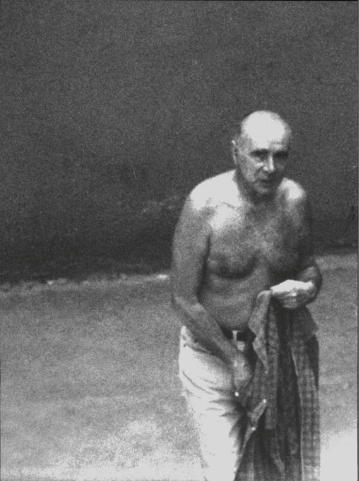

Non sapeva la strada, ma sapeva che sarebbe arrivato da qualche parte. Poi a 17 anni vede in televisione uno speciale sul Savate, la boxe francese. C’è una palestra sotto casa, prova e da allora non smette più. Diventa campione del mondo di kickboxing, difende il titolo e ora, a 36 anni, si dedica all’insegnamento.

Se lo guardi negli occhi vedi un uomo umile, cortese, timido e idealista. Occhi da ragazzino ficcati in una mente matura, posata, emotiva. Vede il bello di tutte le persone. Quando parla s’infervora. Si arrabbia, ride, si emoziona. Fai fatica a stargli dietro, ispira rispetto dopo un’occhiata. Non paura, non affetto. Rispetto. Come davanti a un grande maestro dei film.

Gli domando se uno come lui ha paura di qualcosa. Mi risponde citando Gus d’Amato: “Non c’è differenza tra il coraggioso e il codardo, quello che fa la differenza è la disciplina. Cioè tutti hanno paura. Però uno addestrato, abituato e preparato sa cosa deve fare, non si fa prendere dal panico e se la cava, capito?”

– E quindi tu di cos’hai paura?

– Io? – sorride -…c’ho paura del pubblico. Fino a poco tempo fa se c’era tanta gente mi mancava il respiro, avevo il panico. Poi ho conosciuto uno in gamba che m’ha detto “Angelo, non trattenere la paura, sfogala, è quello che il tuo corpo vuole fare, assecondalo”. E adesso va meglio.

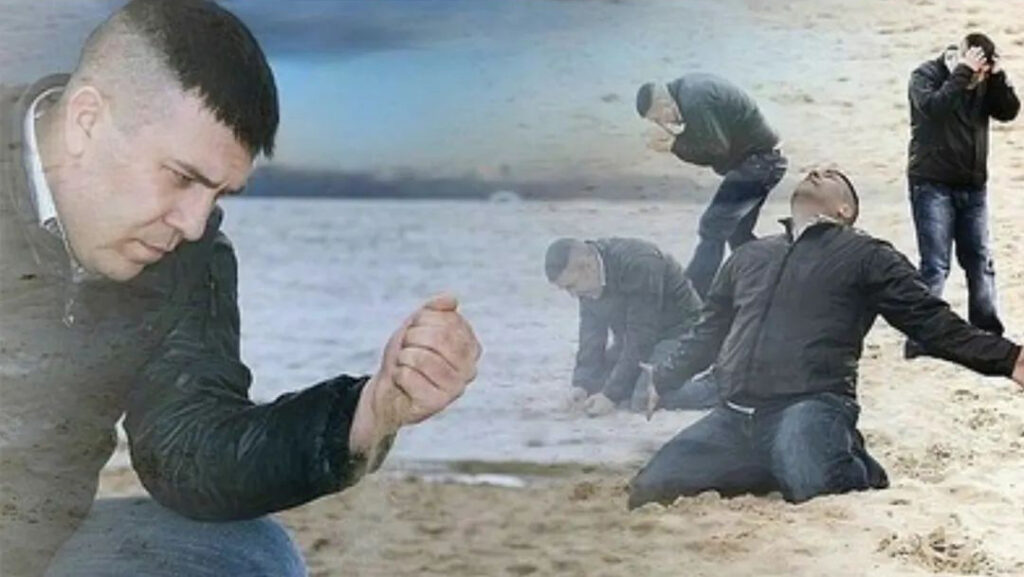

Penso ai filmati degli incontri.

Lo sguardo di un barracuda, i pugni che tirano giù uomini da ogni parte del mondo, uno dietro l’altro. Riflettori, autografi, telecronisti, pubblico urlante e uno che cerca di massacrarti di botte. Fa strano. Mi legge nel pensiero, sorride e dice che sul ring è diverso.

– Se devo combattere non mi preoccupa l’avversario, quello lo butto giù. In spogliatoio penso “minchia quanta gente c’è”. Una volta, durante l’incontro, m’è preso il panico. Non ho capito più niente, buio. Mi sveglio in spogliatoio, dico “merda, ho preso il KO*”. Invece entra uno e si congratula, bravo Angelo, incontro bellissimo, blablabla. Praticamente ho finito l’incontro, e ho vinto… senza esserci. Cioè, non me lo ricordo. Se guardi le foto vedi che gli occhi non ci sono, che non sono io. Il medico m’ha spiegato che in caso di shock il cervello rimuove le cose.

Penso che quello è talento. È quando ti parte l’autopilota. Da lì passo a chiedergli se è questo che serve per diventare campioni. Chi può farlo, e chi no?

– Quelli che vogliono subito combattere o mettersi al sacco son quelli che mollano prima. La boxe principalmente insegna l’umiltà, la modestia, il sacrificio… e la pazienza.

– È strano, uno che viene dalla periferia e parla di regole.

– Sono l’unico modo! Non esistono scorciatoie, bisogna mangiare giusto, bere giusto*, allenarsi tutti i giorni per tanti anni. È difficile.

Monaci, praticamente. Resistenza, fiato, forza, potenza. No, non è una cosa che puoi fare solo con il corpo, serve la mente. Serve la determinazione, la costanza, è da là che parte tutto. Chi vuole tutto e subito non riesce. Chi in un incontro vede solo la violenza, negli sport da combattimento è destinato a vedere solo quello. Esistono il sonno, la fame, la sete, la voglia di scopare e la voglia di spaccare la faccia a un cretino. Solo che se dici che hai sete o che hai voglia di scopare non c’è problema. Se dici che hai voglia di menare qualcuno dicono che sei pazzo.

Eppure siamo aggressivi.

In un’intera giornata per strada o al lavoro uccideremmo tre persone e ne stupreremmo il doppio. Si tratta di prendere quell’istinto, domarlo e disciplinarlo. Tanti affogano l’aggressività con droga, antidepressivi o calmanti. Qui si tratta di riuscire a dominarla da soli, senza aiuto, in modo che scorra perfetto. Come una vela che incanala il vento, o un aereo che sfrutta la pressione.

– Però mai fuori dal ring, chiedo.

– Bè, ci son cose che mi fanno incazzare anche fuori. Quelli che mancano di rispetto agli altri, quelli che se la prendono con i deboli. Come quelli che pestano gli animali, là vado di testa, divento cattivo.

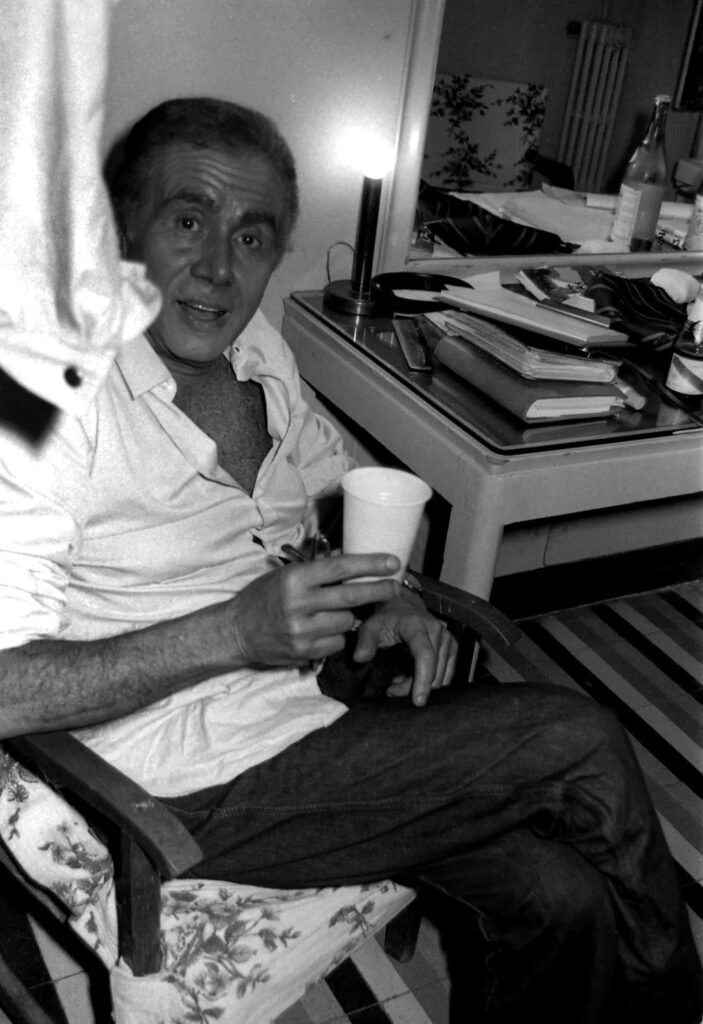

L’intervista è finita, ora di pagare. Due ore volate via. Cerco di tirare fuori il portafogli ma mi blocca, ridendo.

– Và che ti do un pugno, eh?

Mentre torno a casa penso a tutti quelli che a venti o trent’anni sono in crisi, non sanno che fare della loro vita e hanno paura di sbagliare perché si sentono deboli. Magari hanno paura dei giudizi, proprio come Angelo. La verità è che una strada vale l’altra. Una persona vale l’altra. La disciplina fa la differenza. La capacità di incassare non importa quanti colpi, quanto forte o per quanto tempo.

Fame, stanchezza, freddo, dolore, rabbia, invidia, paura.

Ognuna di queste sensazioni un puglile dopo anni le ha affrontate e sconfitte. Chi può dire lo stesso? Io no. In questo microcosmo il corpo è solo un mezzo e la violenza un dettaglio marginale. Sul ring non c’è un avversario, ci siamo noi e la nostra capacità di dire “io posso”. Posso uscire da qui. Posso fare di meglio. Posso dimostrare che valgo. Posso. Non importa cosa o come: posso.

Dopo l’intervista, Angelo telefonò in redazione ad Alessandro Q. Ferrari e disse che era stata la più bella che avesse mai fatto. “Perché non prendeva appunti, mi ascoltava e basta”. Per qualche anno ci siamo fatti gli auguri di Natale.

È morto oggi a 51 anni. Lascia una famiglia che lo amava. Con lui se ne va anche una minuscola parte di quella grande, invisibile Italia che noi sognavamo di raccontare.