“Sono qui anche per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti. Sono troppi.”

Siamo nel 1983.

Il signor Enzo Tortora ha 55 anni ed è il classico padre di famiglia del secolo scorso. Colto, serio, educato,

gentile. Veste elegante, ma sobrio. Ha tre figlie. È la figura paterna dei 22 milioni di telespettatori che il

venerdì sera restano in salotto, invece di uscire nell’Italia degli Yuppies e degli anni ‘80.

La sua trasmissione – Portobello – è a metà tra un mercatino dell’usato e La vita in diretta.

Parla al cuore della gente. Li fa incontrare, ridere, commuovere.

Fuori dalla televisione, Enzo va a letto presto. È vegetariano, quasi astemio, la sera ama leggere libri d’arte e ascoltare musica classica. Non è tipo da party o jet set, anzi. A parte sua moglie, frequenta solo due amici d’infanzia. Il suo unico vizio è la pipa.

La notte del 17 luglio sta dormendo in un albergo di Roma quando alle 4.15 bussano. I carabinieri entrano con le pistole in mano, gli lasciano appena il tempo di vestirsi, poi lo ammanettano e lo trascinano al commissariato di polizia.

Enzo è tranquillo e divertito.

È ovviamente uno scambio d’identità, pensa.

Invece una volta davanti all’ufficiale capisce che è proprio lui che cercano. Non gli riferiscono le accuse: lo informano solo che subirà la carcerazione preventiva. Andrà in galera in attesa del processo.

A quelle parole, Tortora fa un collasso.

Esce dal commissariato che è ormai mattina inoltrata. La strada è piena di fotografi ed ex colleghi.

Alcuni lo insultano, altri pregano gli agenti di sollevargli le braccia per far vedere le manette.

I giornalisti si erano già accordati con le forze dell’ordine prima.

L’auto che avrebbe dovuto portare Enzo in carcere era stata sistemata a venticinque metri di distanza sul lato opposto della carreggiata, in modo da farlo sfilare e fotografare per bene. Quando le gomme fischiano sull’asfalto, in edicola ci sono già giornali con il suo nome sopra.

Gli italiani sono allibiti.

Ma soprattutto compiaciuti.

Non solo per il solito sadismo; l’Italia in quegli anni attraversa uno dei periodi più sanguinari. La Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo fa centinaia di cadaveri in giro per l’Italia, sventra boss in carcere, s’intreccia a banchieri impiccati, servizi deviati, ragazze scomparse, Vaticano e politica. Ogni giorno ci sono omicidi, autobombe, cadaveri di ballerine nei piloni di cemento e nessun arresto.

Nei telegiornali si susseguono crimini orrendi che non hanno un colpevole né quando scompare Manuela Orlandi, né quando il mostro di Firenze uccide ragazzini, né quando un’intera stazione ferroviaria salta in aria.

Finalmente lo Stato reagisce.

E fa le cose in grande.

Quella che viene battezzata Operazione Portobello comporta 855 ordini di cattura tra politici, VIP e camorristi in 33 province da Bolzano a Palermo. Tra loro ci sono grandi nomi: il presidente dell’Avellino calcio, un neofascista, un poeta anarchico, due sindaci, Vallanzasca, Enzo Tortora e Franco Califano. I giornalisti ne vanno pazzi, ma quello che più li attrae è proprio il signor Tortora, quella figura paterna di onestà e pacatezza.

Lo fanno a pezzi un articolo dopo l’altro, aiutati dai magistrati che mandano gli atti ai giornali. Alcuni ci provano a difenderlo. Il primo è Piero Angela, poi Enzo Biagi il 4 agosto 1983 scrive su Repubblica “E se Tortora fosse innocente?“. Comincia a raccogliere firme di nomi importanti.

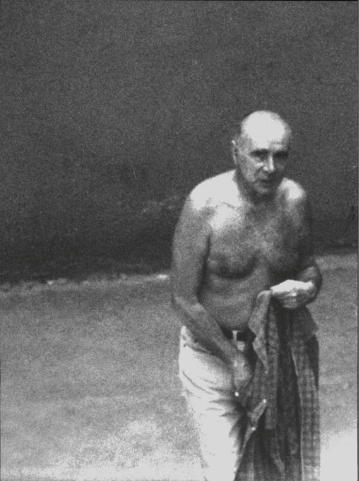

Intanto, come nel Processo di Kafka, è soltanto leggendo i quotidiani che Tortora scopre di cosa è accusato: associazione mafiosa e spaccio di droga. Il 14 agosto 1983 viene trasferito in carcere a Bergamo, con i fotografi appollaiati sui tetti che pubblicano le sue foto a petto nudo.

In carcere Enzo conosce i carcerati. Sono gli unici a crederlo innocente assieme ai suoi due avvocati. A dire il vero, i due legali sono sconcertati e impotenti davanti a un fiume di accuse terrificanti.

Enzo sarebbe un esponente di spicco della Ndrangheta, il braccio destro di Don Raffae’. Avrebbe venduto droga a Franco Califano, si sarebbe intascato i soldi destinati ai terremotati dell’Irpinia, avrebbe comprato uno yacht facendo la cresta sui soldi della trasmissione Portobello. E ancora: incontri segreti, rapporti, inchieste, raccomandazioni, suggerimenti, appalti.

I magistrati, nel frattempo, diventano idoli del popolo.

Fanno interviste e dichiarazioni come rockstar. Dichiarano “non potevamo avere occhi di riguardo, la notorietà non significa impunità per nessuno. Indubbiamente la presenza di Tortora in quest’indagine ha sorpreso tutti, anche noi, e su di lui siamo andati molto cauti, ma possiamo affermare che abbiamo molto di più delle testimonianze di due pentiti”.

C’è persino un testimone oculare che ha visto Enzo cedere una valigetta con ottanta milioni di lire di droga negli studi televisivi.

Il 17 gennaio 1984 gli vengono concessi gli arresti domiciliari.

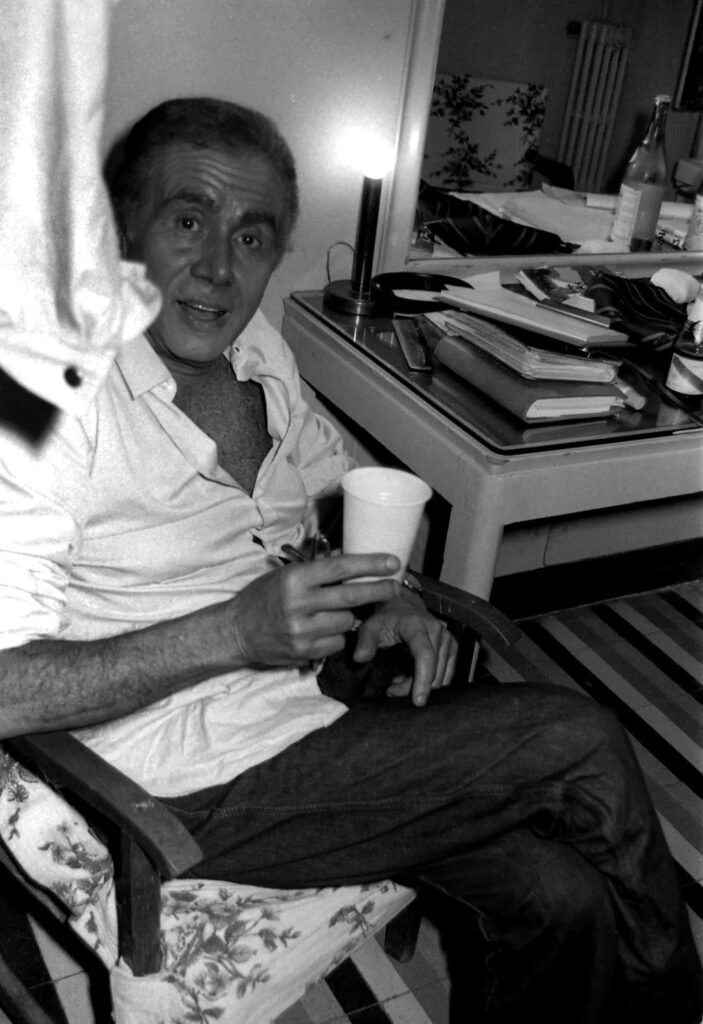

Da casa sua, Enzo fa una trasmissione cercando di riderci su con il suo barbiere. Trova il coraggio di scherzarci su, perché di più non può fare. Ridere sull’onore distrutto, la carriera rovinata, il nome infangato a lui e alla sua famiglia, e su una vita distrutta.

I suoi ex colleghi giornalisti arrivano a dire che ha confessato.

Durante un’udienza del processo, il PM tuona “sapete perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano quelle della sua colpevolezza”.

I suoi due avvocati tentano di scrivere ai giornali, ma quelli si rifiutano di pubblicare la loro versione dei fatti o di allontanarsi dalla narrativa colpevolista. Il giorno della sentenza si avvicina ed è chiaro che finirà male.

Così, al campanello di casa Tortora, suona Marco Pannella.

Il leader dei Radicali gli propone di candidarsi all’europarlamento. Se venisse eletto avrebbe l’immunità parlamentare e potrebbe evitare la galera. Enzo è così in preda al panico che accetta.

Le elezioni vanno più che bene: il 17 giugno 1984 prende 415,000 voti, più di Marco Pannella. Diventa intoccabile. Durante un’udienza il PM dice che è stato eletto con i voti della camorra. Lui dichiara che è un’indecenza e viene immediatamente querelato per oltraggio alla corte.

A difenderlo ci sono Piero Angela, Indro Montanelli, Vittorio Feltri ed Enzo Biagi. Quest’ultimo scrive un appassionato articolo chiamato “E se Tortora fosse innocente?” che fa smuovere qualcosa.

Il 17 settembre 1985, dopo 67 udienze, Tortora viene condannato a dieci anni di carcere e a una multa di cinquanta milioni di lire. Li evita grazie all’immunità.

Potrebbe finire così.

Invece no.

Per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, un parlamentare rinuncia all’immunità. Enzo si

dimette, costringendo così i giudici a rifare il processo. Solo che ora le cose sono cambiate. I suoi avvocati sono in vantaggio rispetto ai magistrati, ormai spompati. E anche ai giornalisti, che di natura sono incapaci di ammettere errori o chiedere scusa.

Se i primi devono rimettere mano agli atti, i secondi non hanno più niente di nuovo da pubblicare. E meno danno contro a Tortora, più la gente empatizza con lui.

Ma soprattutto, gli avvocati hanno avuto il tempo di ricostruire cos’è successo.

I mafiosi in carcere avevano scoperto che per avere favori, facilitazioni e bonus dovevano dire qualcosa. E se non hanno niente da dire, la inventano. Le fonti che incolpavano Enzo sono Pasquale Barra detto ‘o animale, uno che ha ucciso 67 persone e mangiato le interiora di Turatello. Con lui Giovanni Pandico detto ‘o pazzo, uno che ha ucciso suo padre, avvelenato sua madre, la sua fidanzata e quattro passanti che facevano la fila in banca.

Pandico, in cella con un altro mafioso, nel tempo libero faceva centrini di seta. Li aveva inviati a

Portobello perché li vendessero, invece erano andati smarriti. Furibondo, convinto si trattasse di un

complotto contro di lui, manda lettere di fuoco alla RAI che alla fine lo rimborsa di 800,000 lire.

Gli rimane il broncio. Durante un interrogatorio in carcere, gli scappa un insulto a Tortora e i giudici si fanno improvvisamente attenti: Enzo Tortora? Sarà mica un mafioso anche lui?

Finalmente una rivelazione succosa, e Pandico viene premiato.

La settimana dopo si presentano i magistrati con un giornalista. Pandico la spara ancora più grossa. Ottiene altri favori, sigarette, pacche sulle spalle. Pandico racconta la storia a Pasquale Barra, che ne fa un business: dal carcere di Poggioreale scrive a tutte le aziende che trova nell’elenco telefonico, dicendo che o gli versa soldi, o dirà che l’azienda è affiliata alla camorra.

I “pentiti” si scambiano la voce: più VIP accusano, più favori hanno.

In brevissimo tempo sono ben 19 persone ad accusare Enzo Tortora dei crimini più efferati. I giudici e i giornalisti sono talmente eccitati all’idea dello scoop che si dimenticano di indagare. Non fanno perquisizioni, intercettazioni, pedinamenti, indagini bancarie.

Nulla.

L’unica prova che hanno è un’agendina della fidanzata di un pentito che ha in rubrica “Tortora” e un numero di telefono. In realtà c’è scritto Tortona, ma tanto nessuno telefona o guarda a chi appartiene il numero.

È di Tortora e basta. Perché sì.

Sono tutti così eccitati che non si è mai capito se il numero fosse di un bibitaro di Napoli o una sartoria di Salerno, ma di certo non è di Tortora. Nessuno l’ha mai verificato.

A queste prove schiaccianti si aggiunge un venditore di quadri ambulante già condannato e incarcerato per truffa e calunnia. Quando costui legge i giornali con lo scoop di Tortora decide di buttarcisi in mezzo per farsi pubblicità. Durante il secondo processo, messo di fronte ai fatti, quando l’avvocato lo definisce “venditore di quadri ambulante” il tipo impazzisce dicendo di essere un grande artista.

A oggi non esiste traccia di lui, tranne un libro autopubblicato e un quadro valutato dieci euro su ebay. I giudici scrivono che il pittore “sfrutta ogni occasione per far sì che i giornali parlino di lui”. Il pittore ritratta: non era Tortora, quello che aveva visto in studio.

Delle 855 persone arrestate durante l’operazione Portobello, 216 si erano rivelati casi di omonimia. Dei 640 nomi rinviati a giudizio, 120 erano stati assolti in primo grado e sui restanti 191 ne vengono assolti 114. Era un flop, un’inchiesta che non esisteva. Tutto si reggeva sul nome di Tortora; se era innocente lui, crollava tutto. Quindi avevano dovuto continuare a incolparlo per non perdere la faccia.

Non era malagiustizia: era un linciaggio preparato a tavolino.

Il 15 settembre 1986 viene assolto da ogni accusa, ma non è ancora abbastanza. Deve aspettare la Cassazione, che il 13 giugno 1987 conferma non solo l’innocenza: conferma la sua assoluta estraneità ai fatti.

Letta la sentenza, Tortora a quel punto alza la voce e dice: «Io sono innocente. Spero, dal profondo del cuore, che lo siate anche voi.»

Torna nella sua trasmissione tra scrosci d’applausi, e vede il suo nome completamente riabilitato.

Muore di cancro ai polmoni il 18 maggio 1988 senza essere mai stato risarcito. Nessuno dei suoi carnefici gli chiede scusa, né paga per quello che gli ha fatto. L’unico è un mafioso, detto ‘o Cha cha cha. Nel 2014, però, quando il magistrato dell’accusa viene nominato assessore alla legalità a Pompei, si scatenano proteste sia da destra che da sinistra.

Mara Carfagna, allora ministro, dichiara che “sarebbe più facile dimenticare quello che ha fatto se avesse mai chiesto scusa”. E miracolosamente, trent’anni dopo, il magistrato si scusa.

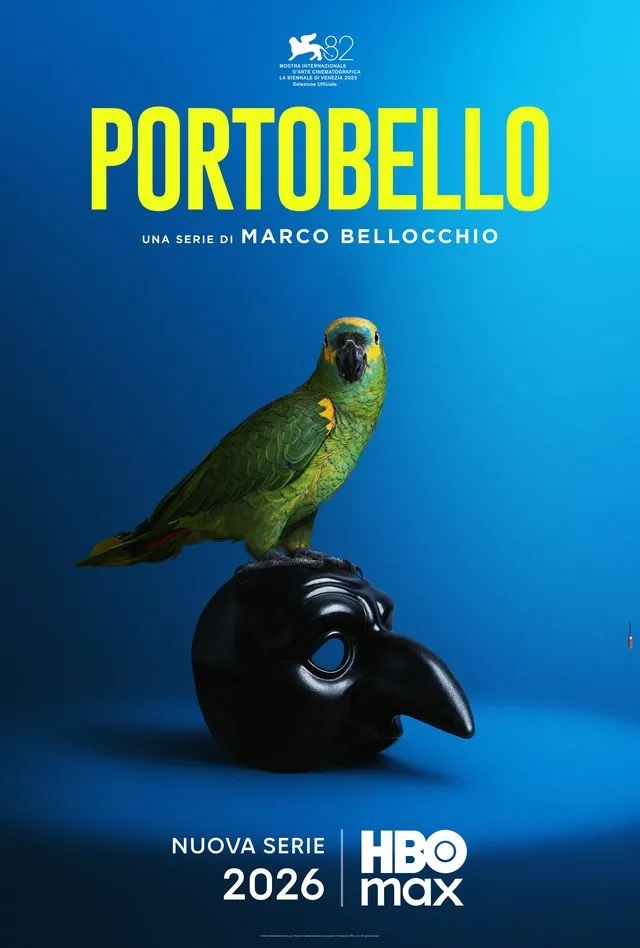

Al festival di Venezia sono state proiettate in anteprima le prime due puntate di una serie su di lui, prodotta da HBO. È girata da Marco Bellocchio e scritta da lui, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

Sono curiosissimo di vederla.